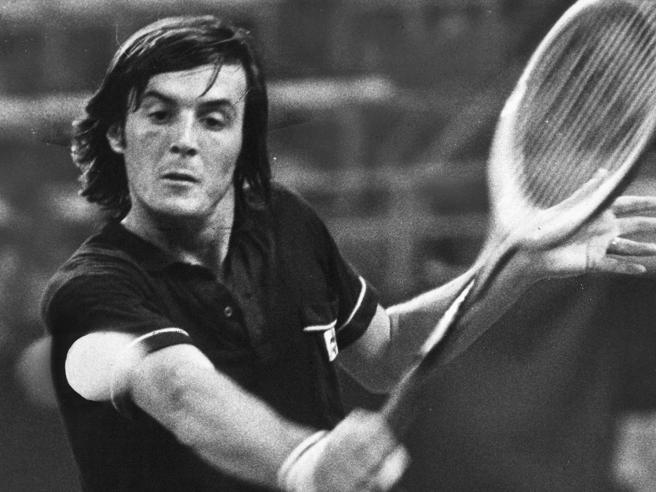

Nell’intervista a Quante Storie, l’Adriano nazionale, sfiora con il consueto garbo intelligente parecchi temi importanti e profondi, intrecciando la storia di questo sport a quella del nostro paese. Per cominciare, Panatta riprende l’argomento cardine del suo libro (Il tennis l’ha inventato il diavolo, con Daniele Azzolini, Sperling & Kupfer), una preziosa raccolta di aneddoti che ruotano intorno a un principio affascinante e oscuro allo stesso tempo.

“Ho descritto il tennis come uno sport maledetto. È l’unico sport in cui non sai mai quando finisce. Tu sei lì da solo, non c’è nemmeno l’allenatore. Ed è come se ci fosse il diavolo o chi per lui che ti bisbiglia cose nell’orecchio, tu non lo sai, ma probabilmente sta facendo lo stesso anche con il tuo avversario. Questo sport, a livelli professionistici, non fa benissimo, si diventa matti. Poi ci sono i momenti di magia in cui all’improvviso tutto funziona. Quando mi capitava, pensavo di poter vincere con chiunque. Diciamo che oltre al diavolo c’è anche l’acqua santa, per esempio quando ho vinto Roma (nel 1976), avevo salvato undici mactchpoint al primo turno (contro Wawrik 3-6,6-4,7-6), e uno con un tuffo al Roland Garros (sempre nel 1976 e sempre al primo turno, contro Hutka, 2-6, 6-2, 6-2, 0-6, 12-10), altrimenti non sarei nemmeno qui a parlare.”

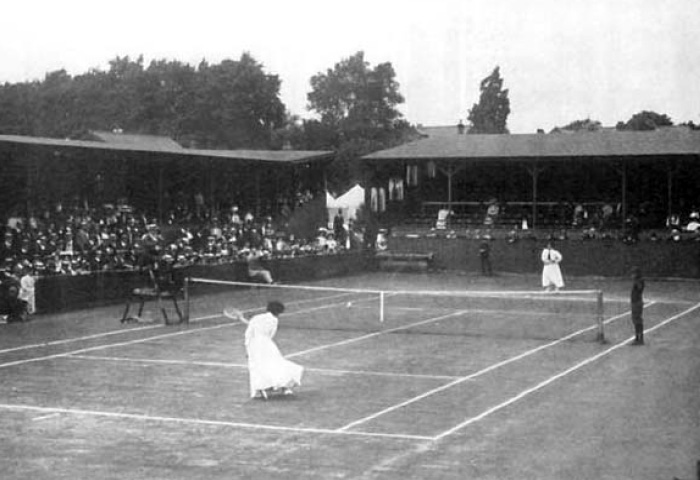

Un tema caro Panatta, che nella sua vita ha fatto anche politica, è quello del ruolo dello sport nella società: “Questa è una delle cose di cui vado fiero. Fino agli anni settanta era uno sport di élite, a quei tempi la gente aveva quasi paura a entrare in un circolo di tennis, era uno sport snob. Io ero figlio del custode del circolo, con Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli, l’abbiamo sdoganato e reso popolare, in quegli anni si vedevano i bambini giocare con le racchette ai giardinetti. La gente che andava allo stadio, finalmente è venuta a vedere anche il tennis, con qualche eccesso magari, il che non va mai bene, ma in generale è stata una cosa positiva”.

Inevitabile il riferimento alla storica finale di Coppa Davis, disputata nel Cile di Pinochet, frangente in cui l’Italia si spacca tra chi sostiene il boicottaggio e chi ritiene giusto giocare: “Successe che nessuno decideva. Ci fu persino una lettera del partito comunista clandestino cileno a Berlinguer, che poi parlò con Andreotti: alla fine sia il governo, sia il Coni dissero fate come volete. E andammo. Atmosfera si respirava ciò che era successo. Lo dico per i più giovani, laggiù ammazzarono il presidente legittimo, lì nacquero i desaparecidos prima che in Argentina. Il nostro gesto di indossare la maglietta rossa in campo non faceva riferimento al partito comunista ma al colore dei fazzoletti dei famigliari degli scomparsi, le donne che protestavano in piazza. Sono gesti che portano i problemi all’attenzione dell’opinione pubblica, come era stato il famoso pugno chiuso alle olimpiadi del 68. In Italia non sapevamo nulla dell’apartheid, quando giocammo in Sudafrica io pensai qui sono tutti pazzi”.

C’è tempo ancora per qualche risposta significativa: “Saper giocare bene non significa sapere vincere, ho visto tanti che giocavano bene ma non sapevano vincere, saper vincere è una capacità quasi sensoriale, bisogna captare certe cose, cogliere i momenti della partita e sapere cosa fare”.

Adriano si sofferma sullo star system attuale che investe i giovani talenti ben prima che questi abbiano dimostrato quanto valgano: “Sono molto critico sul divismo, specie quello delle mezze tacche. Noi in fondo ci mettevamo in mutande e ci divertivamo con la palla, magari eravamo bravi ma non abbiamo certo inventato la penicillina… oggi mi viene da ridere perché tanti, maschi o femmine, fanno i divi, come se facessero chissà che cosa. Non faccio nomi ma di cretini in giro ce ne sono parecchi. Al contrario di quelli veramente bravi, come Federer e Nadal, che sono due ragazzi d’oro, molto educati e umili”.

Non a caso, il ricordo del tecnico Belardinelli, va oltre le questioni di campo: “È stato un secondo padre per me, per Paolo, Corrado e Antonio. Lui ci ha insegnato tutto… la vita e i valori e la cultura servono anche in campo. È la persona più onesta che abbia mai conosciuto, anche quando non la pensavamo nello stesso modo”.

Così come il riferimento affettuoso a Francesca Schiavone e alla sua malattia: “Francesca ha vinto la più bella partita della sua vita, vedi la relatività? Vinci Roland Garros, poi ti capita una cosa del genere e ti rendi conto di cosa è veramente importante”.

È naturale, così, che l’ultimo pensiero sia rivolto all’amicizia con compagni e avversari: “Bertolucci, con cui siamo cresciuti insieme e Borg, il matto calmo, ancora adesso passiamo ore insieme non parliamo di tennis, c’è una parte goliardica, che ovviamente con l’età si è un po’ affievolita, ma c’è ancora”.